園での生活 DAILY LIFE

大切にする4つのキーワード

遊びが学び

幼児期は、何でも自分でやってみようとする時期。

周囲の人や物に、興味や関心を持って関わり、楽しさを感じます。多様に動いたり、想像力を働かせたり、操作したり、構成したりして遊びを楽しみながら、様々なことを具体的に理解していきます。これが、小学校以降の学習の基盤となる、大切な「学び」の姿です。

自己肯定感

就学前の0〜6歳の間に、この土台形成されていきます。特に大人との愛着形成が重要とされる0〜2歳児の保育園では、食事・排泄など生活面は、ゆるやかな担当制を取り入れています。

幼稚園では、年齢に応じた小さな成功体験を繰り返し、ひとつずつ認められることで、「やればできるんだ!」と言う自信を持たせる。それが将来の「生きる力」にもつながっていきます。

心も体もたくましく

集団生活では、毎日が嬉しいこと楽しいことばかりではありません。時には友達とケンカしたり怪我をしたり、理不尽なこと、辛い、悲しいことも起こります。けれども心や体の小さな傷は子ども自身にとって、「他者との関わり方」や「大きな怪我を未然に防ぐ」などを学べる絶好のチャンスとも言えます。

このような経験を重ね、心身共に逞しく育っていきます。

仲間づくり

近隣地域の子どもが多い当園では、進学した後も、共に過ごした仲間の結びつきが続きます。そのため総合保育の中でお互いを認め合い、時には衝突しながらも、友達が困っている時には、助け合ったり協力し合いながら、絆を深めています。

また、子どもの「仲間づくり」を支えるには、まず親から。お互いの違いを認め合いながら輪を広げ、共に子育てを楽しめるような「仲間づくり」ができるといいですよね。私たち教職員も、その一員。しっかりと信頼関係を築き、共に子育てを楽しみたいと思っています。

園の特徴

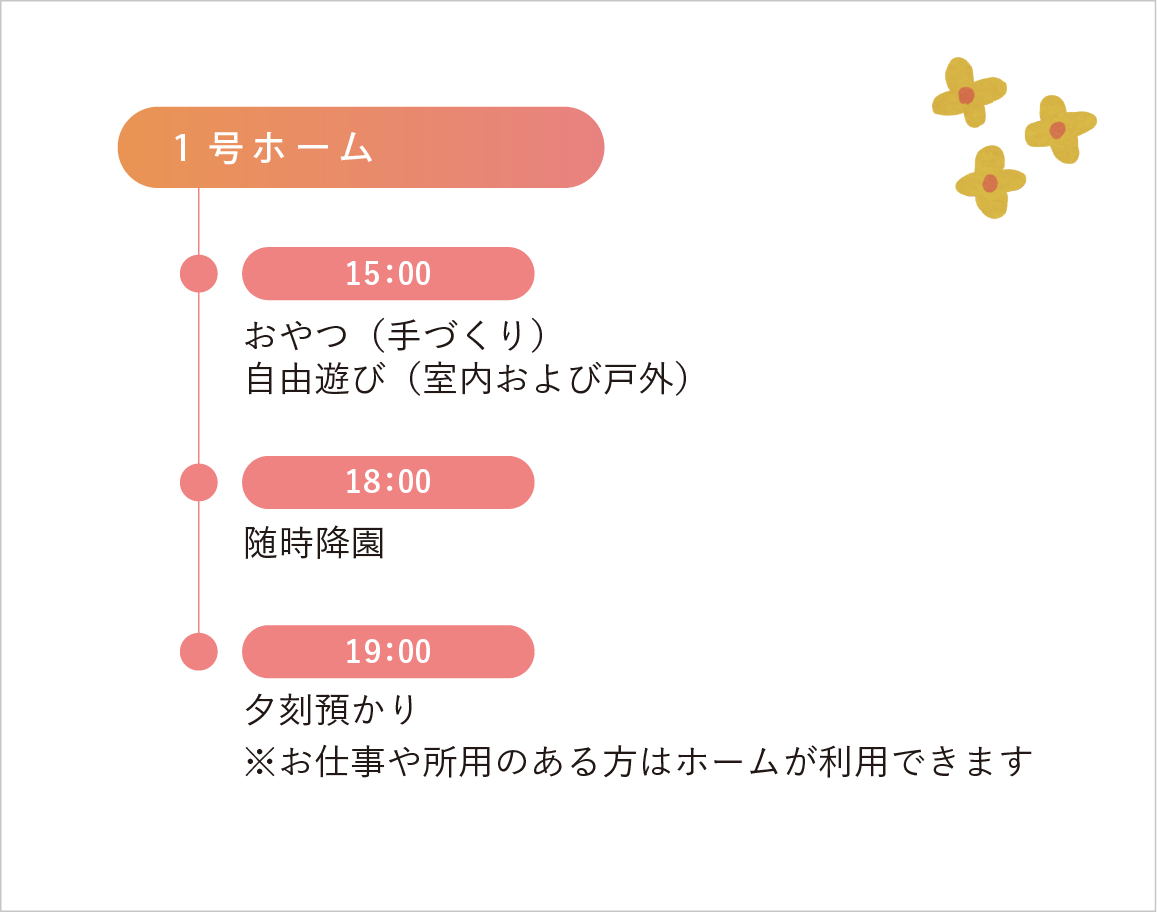

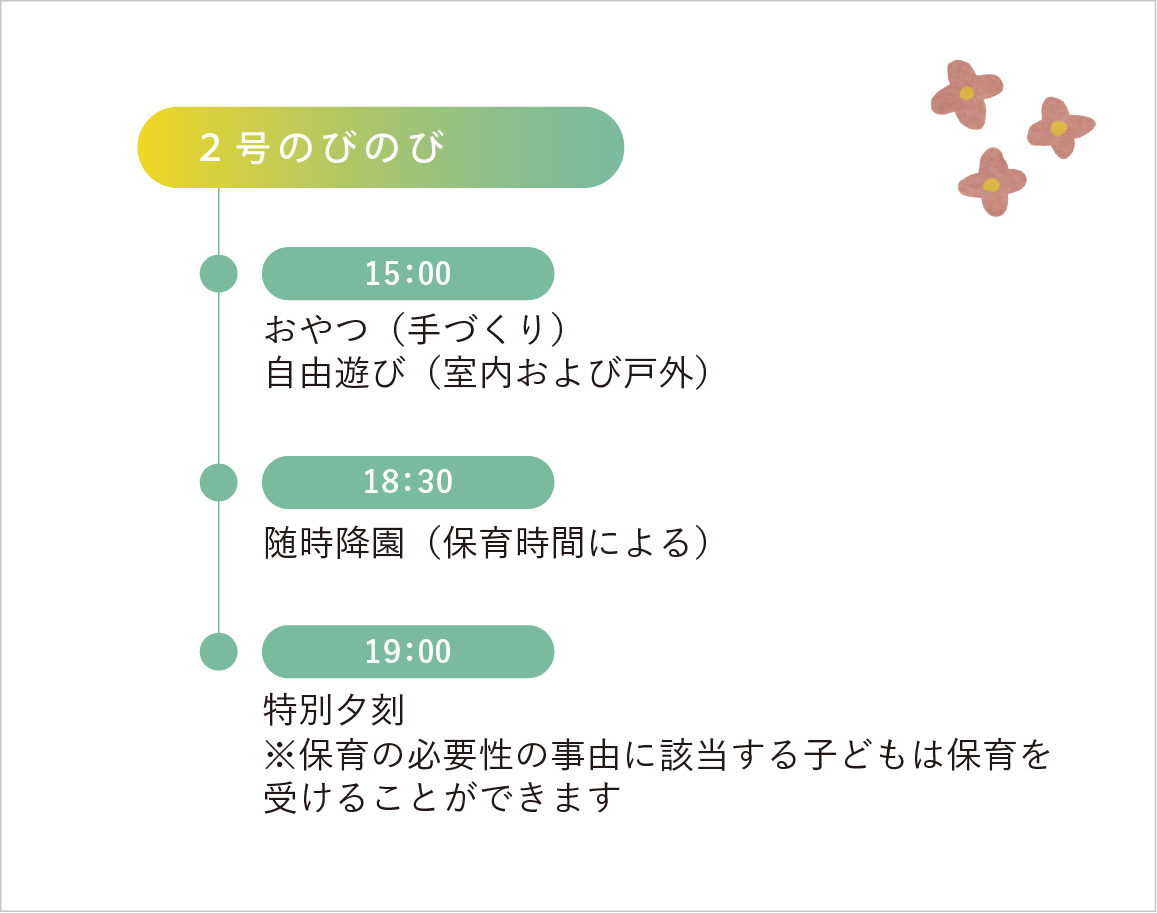

1日のスケジュール 子どもたちが生き生きと輝き、個性豊かに育つために一人ひとりの発達に応じた関わりを大切にしています。

年間行事 1年を通して色々な行事を計画しています

入園式

保育参観

春の遠足(年少児は園内にて遠足)

プール

七夕

敬老保育参加・ひじりンピック

宿泊保育(年長)・秋の遠足(年中)

親子遠足(年少)

もちつき・クリスマス会

鑑賞会

ひなまつり

卒園式

誕生日会

「生まれてきてくれてありがとう」誕生日は特別な日。

園ではできるだけ生まれたその日にお祝いをします。

誕生日が休日の場合は、誕生児が選んだ前後の日に、各クラスでキャンドルを灯し誕生日会をしています。

保護者の参加協力活動

- 保護者会

- おやじの会

- グループ参観

幼児教育を進めるには、保護者の皆様方のご協力が必要です。そのため保護者会役員(会長・副会長・書記・会計)を中心に、遠足などの行事の手伝いや、ひじり新聞の発行、図書貸出など有志を募り活動しています。

子どもが健全に育つには、お母さんの力だけでなく、お父さんの力も不可欠です。

そこで、保護者会の中に『おやじの会』を設け、お父さん方にも積極的にフリー保育や行事などに参加していただいています。

園での子供達の様子をゆっくり見てもらうための、少人数制の参観です。

- 懇談会

- いちにち先生

1・3学期には、個人懇談で担任よりお子さんやクラスの様子等をお伝えしたり、必要に応じて懇談会を開いたりしています。

園児の保護者対象。担任の先生の助手となって、いちにち保育に参加してもらいます。(希望者のみ)

課外活動

- サッカー教室

- ひじり音楽教室

- 卒園児子ども会

- 青少年育成活動

毎週火曜日

年中児/14:00〜15:00 年長児/15:15〜16:15

平成4年度より、園児の運動能力と体力を鍛えるためサッカー教室を開いています。

現在約50名の園児が参加し練習に励んでいます。

秋には他園との親善試合、春休みには、大阪府幼年サッカー協会の大会に参加しています。

小学生のサッカークラブも開設しています。

週1回個人レッスン/1人30分

昭和30年代より開設しており、現在3歳児より、小・中・高・大学生・成人を含め、約100人が参加しています。

毎月3月に全生徒による発表会を開催しています。

内容:ピアノ、電子オルガン、声楽

卒園児の同窓会の場として、子ども会活動を行っています。

リーダーは園教諭・卒園児の高校生・大学生・社会人が担当します。

- 4月:新入生歓迎会

- 5月:春のハイキング

- 8月:2泊3日のキャンプ

- 10月:運動会

- 11月:秋のハイキング

- 12月:クリスマス会

図書貸し出し

毎週水曜日15:00〜16:00

地域に根差した園として、卒園した子どもたちが保育活動などのお手伝いをしてくれています。

卒園児子ども会、運動会手伝い、フリー保育ボランティア

その他:かきかた教室、絵画教室、英語教室